在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将“西夏陵”列入《世界遗产名录》。在申遗成功的背后,国资央企扮演的是文化保护的“国家队”的角色,始终是保护文明赓续、推动民族复兴的中坚力量之一。近期,《国资报告》杂志第8期刊登了原创文章《西夏陵申遗成功背后的央企智慧》,全文如下:

当地时间7月11日16时23分,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将“西夏陵”列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到60项。

▲世界遗产大会现场

这一振奋人心的结果,让这段曾被历史尘埃遮蔽多年的文明篇章,在世界舞台上焕发出新的光彩。此次申遗成功,彰显了中华文明多元一体、绵延不绝的突出特性,回应了国际社会对中华民族交往交流交融的惊叹。

“这是公元11—13世纪农牧文明交融的典范。”国际古迹遗址理事会的评估报告如此定义。评审专家特别指出,西夏陵的陵塔偏置、碑亭制度化布局,既吸收中原“中轴线”礼制,又保留党项族独特信仰,完美诠释了中华文明的包容性。

“在一走就是15年的申遗之路上,项目组以专业能力破解难题、以系统思维支撑进程、以东方智慧贡献方案。”项目负责人、中国建科首席专家、中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长陈同滨在采访中表示,国资央企从经济建设的“主力军”到文化保护的“国家队”,始终是保护文明赓续、推动民族复兴的中坚力量之一。

攻坚十五年 为西夏历史正名

在宁夏回族自治区银川市,贺兰山南段的东麓脚下,西夏陵带着千年未散的庄严,静静沉睡在近40平方公里的土地上。这里有9座规制显赫的帝陵,如棋子般散布的271座陪葬墓,大小32处防洪工程遗址即位于陵区北端的5.03公顷建筑群遗址,仍能清晰展现出千年来的格局。

公元11—13世纪,从青藏高原迁徙而来的党项人,建立了雄踞西北的夏王朝,史称“西夏”。在近200年的时间里,西夏与辽、宋、金、元朝碰撞互动,民族共融共生。西夏陵,是西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗存。

▲西夏陵1号、2号陵全景

西夏陵不仅见证了那段波澜壮阔的历史,其独特的文化价值也让它在当代迎来了新的使命——冲击世界遗产的殿堂。

“2011年7月,元上都申遗国际专家完成现场验收之后,我们接到了西夏陵申报世界遗产的新任务。”陈同滨回忆,当年7月,西夏陵申遗工作在国家文物局开始推动;同年11月,国家文物局和宁夏自治区政府正式启动申遗,以建筑历史研究所为核心的中国建科中国建筑设计研究院项目团队(以下简称项目组)在陈同滨的带领下,承担起申遗《提名文件》及相关专业的咨询,内容包括价值研究、文本编制、保护规划、管理规划、遗址公园规划等;同时坚持“基于价值”的遗产保护管理展示要求,对遗址博物馆建筑设计、遗址现场展示工程设计和遗址博物馆改陈设计进行指导。

然而,彼时的西夏陵,不仅地域广阔、景象苍凉,文保研究更是存在断代问题。如何向联合国教科文组织世界遗产中心阐释西夏陵的独特意义?如何让这份文明遗产的价值得到妥善保护与充分展示?这些关乎申遗成败的核心问题,迫切需要拿出解决方案。

为此,陈同滨迅速启动了两项重要工作:组建多学科团队、探索遗产价值,以此统领各项工作目标。

历史久远、地理独特的西夏陵申遗工作,涉及多领域专业知识,陈同滨组建了学术研究与工程技术相结合的申遗项目团队,汇聚建筑、历史、文化遗产保护等多领域专家和人才,实现大跨度的多学科融合。

而在价值标准的凝练方面,一套成熟的理念为工作指明了方向。

“用遗产的眼光看,从文明的角度论”,2007年陈同滨提出的价值研究主张,在此时得以沿用。陈同滨告诉记者,所谓“遗产”,就是强调其作为社会资源的属性,以突破不同学科对遗产基本属性的认识局限,其作为社会资源所特有的不可再生性,因此需要对其采取研究、保护、宣传、阐释等一系列措施。所谓“文明”,旨在强调遗产的价值研究要置入到人类发展史的框架里讨论,以突破各个学科对遗产价值认识的局限性,只有能对人类文明的过去、现在和未来,都有重要意义的价值,才能符合世界遗产的地位。

在这一主张的指引下,项目组挖掘西夏陵的文明价值,提炼呈现了“中华文明多民族交往交流交融历史进程的见证”主题,基于该主题,申遗征程有条不紊推进,经历了有序启动、稳步推进、全力冲刺三个阶段,每一步都坚实而笃定。

最初的4年,是申遗的启动阶段。2011年,项目组一是启动《申遗文本》编制第一阶段,二是启动西夏陵《保护管理规划》第一版编制,重在划定遗产区划、推进环境整治,三是启动《西夏陵国家考古遗址公园规划》。2012年,编制完成西夏陵申报中国世界文化遗产预备名单文本,2013年“西夏陵”进入世界遗产中心网站上的《世界遗产预备名录》;2014年,完成西夏陵博物馆与游客中心建筑设计。

2015年至2022年,申遗工作进入全面推进阶段。项目组基于2011年以来的学术研究成果,凝练申遗的“列入理由”,提出价值标准主张,编制了二轮《西夏陵申报世界遗产文本》;同时开展全国文物保护单位的《西夏陵保护规划(2019-2035)》,2017年,西夏陵入选“国家考古遗址公园”。2019年,获国家文物局批准,新建遗址博物馆向公众开放。

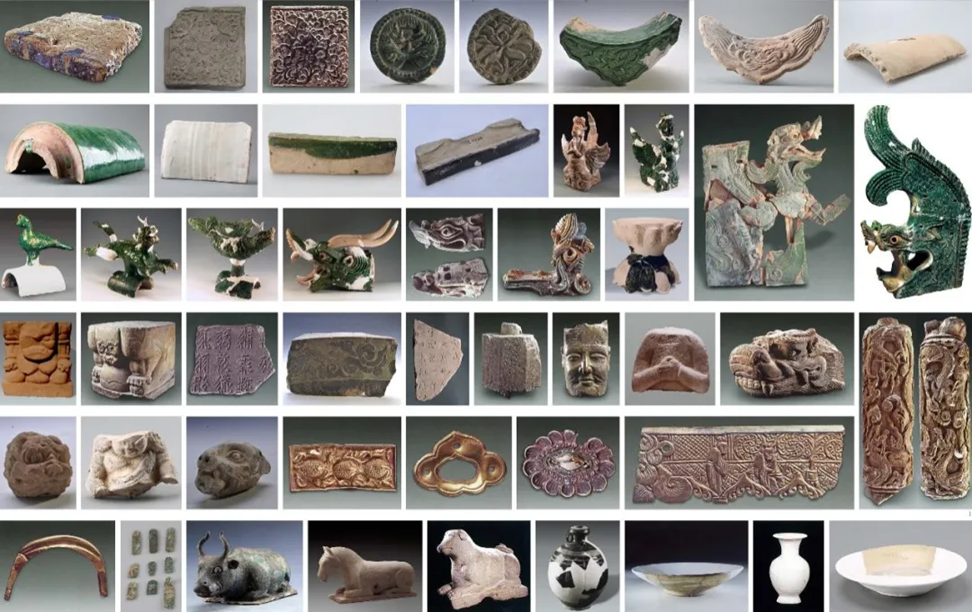

▲西夏陵各类出土文物

2023—2025年,西夏陵申遗进入冲刺阶段。“2023年8月,经对国家申遗形势的研判,团队着手准备西夏陵申报世界遗产正式《提名文件》”,陈同滨说,2024年3月1日,收到世界遗产中心来函,通知《提名文件》完整性审查通过。同时,形成“遗址博物馆+遗址现场”的遗产价值系统阐释体系,顺利完成国际专家的现场验收。编制新一轮《西夏陵保护管理规划》,于2023年底获批公布。

2024年8月,国际组织派遣专家对西夏陵进行了全面的现场考察,项目组在其后又提交了2轮《补充材料》、一次赴巴黎国际古迹遗址理事会ICOMOS总部的现场答疑。期间,为迎接国际古迹遗址理事会(ICOMOS)专家现场技术评估,项目组发挥技术及经验优势,顺利完成专家现场技术评估工作。

创新引领 铺就申遗之路

在申遗成功的背后,是项目组发挥深厚的建筑历史学积淀优势和熟练的国际规则掌握,顺利完成了全过程的专业咨询,创新学术与技术结合方法,一系列创新经验具有示范意义。

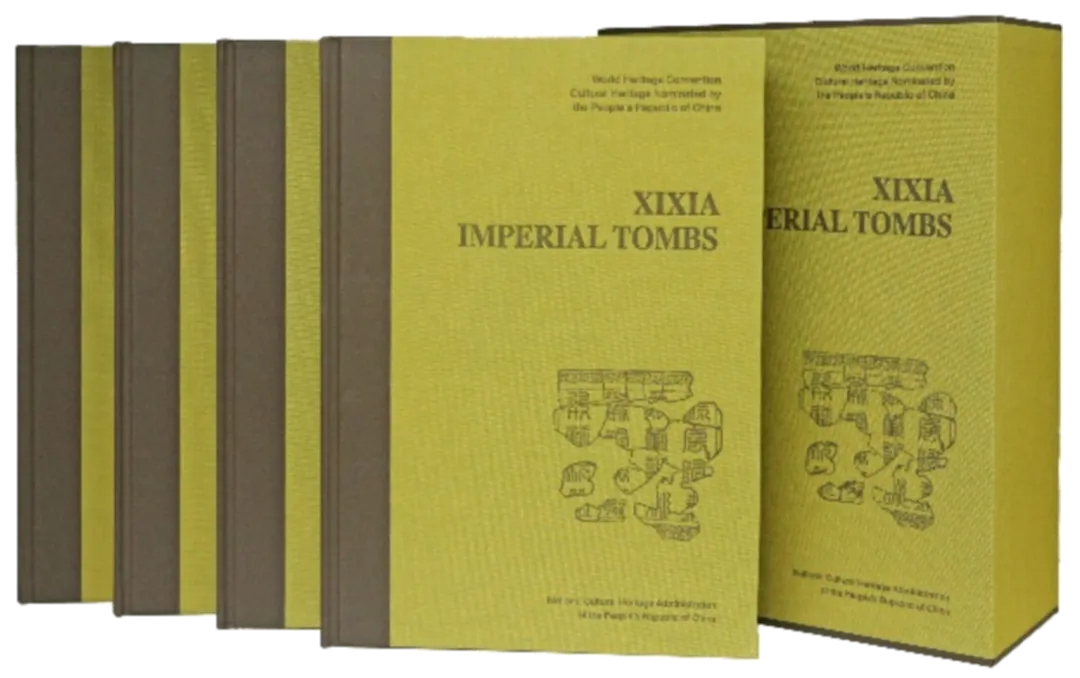

▲西夏陵申报世界遗产提名文件

首先,全过程系统性跨学科专业支撑是申遗成功的基石。

“我们担纲了西夏陵申报世界遗产全过程专业咨询服务”,陈同滨告诉记者,团队的工作覆盖申遗文本、保护与管理规划、遗址公园规划与遗址展示工程,遗址博物馆设计、遗产价值专题展陈内容设计、技术评估等多环节、多类型的专业技术咨询工作。通过多领域协同,将遗产价值研究、保护规划、展示工程、国际标准对接等环节整合为有机体系,确保各阶段成果逻辑连贯、互为支撑。

价值研究方面,发挥建筑历史研究专业知识,结合GIS分析技术,秉持 “用材料说话”的原则,对考古遗址的已有成果进行深化分析,从西夏陵的选址、陵寝制度、建筑要素、建造技术等多方面开展对比分析,形成凭据充分的研究论点,直接支撑看价值标准,为整个遗产申报奠定了坚实的基础。

价值阐释方面,通过数字沙盘、全息投影等技术让文化遗产“活”起来。管理机制上,构建起“政府主导、专家支撑、公众参与”的高效协作格局。整体形成“启动—推进—冲刺”全周期技术闭环。

其次,科技赋能提升遗产保护与阐释能力。

“此次项目创新展示手段,加强建筑与景观融合,运用前沿技术解决大型遗址保护与价值阐释难题,有效提升了大型考古遗址保护的完整性。”陈同滨介绍,景观规划团队巧妙营造出与西夏陵文化氛围相融的环境风貌,满足遗址展示的需求,实现环境整治的有机统一。在保护技术方面,引入GIS技术、结合考古成果,开展遗产分布区的地形地貌与历史环境研究,科学界定了遗产分布空间与特征,为保护区划提供数据支撑。在现场展示方面,坚持价值导向和“最小干预原则”,追求系统性的价值阐释,辅以生动的形象设计寻求遗址展示效果的科普化、大众化。

在博物馆设计时,采用坡面形式弱化建筑对遗址景观的影响,通过两根指向遗址的射线限定布局形态,实现新建建筑与历史环境的“对话”。在历史环境保护方面,力求修复历史环境,与生态修复相结合,完整保留了戈壁荒漠景观的原真性。

最后,高效响应国际审查机制。面对国际组织多轮技术质询,展现责任担当,迎难攻坚,精准完成补充材料编制与答辩。2024年10月—2025年2月间,两轮补充材料聚焦“真实性、完整性、保护管理、旅游策略”等核心议题,团队在准备时间短、提升方向众多的压力下高效响应。

“向世界展示和阐释中国文化遗产的价值,绝非易事。”陈同滨坦言,需要以快速应对能力和专业化国际沟通,奠定评估基础。

比如面对遗产区与缓冲区划界的争议,以及国际专家“为什么划界这么大”的质疑,团队以“基于价值特征的完整性保护,即贺兰山与遗址之间的地理环境关系与视线空间景观得以完整保护”解释,借助国家级自然保护区管理能力支撑界划与管理保障。

服务国家 坚持做精做强

中国建筑设计研究院建筑历史所有丰富的建筑历史底蕴,改制为央企后,因国家形势发展需求,完成许多突破性成就。西夏陵已经是建筑历史所申报成功的第9个世界文化遗产。

1958年,建筑历史研究所由梁思成和刘敦桢两位先生创办,是我国较早涉足文化遗产研究与保护的科研单位,早期研究人员中还有部分“营造学社”的重要学者,是当年全国唯一以研究建筑历史(含城市规划史)而设立的事业单位。1983年之后历经一系列转轨改革与名称变更,现隶属中国建设科技集团中国建筑设计研究院有限公司。

为应对事业单位向市场经济转轨的压力,历史所在90年代初经历了一系列现代建筑与规划设计工程之后,从1993年的《宁波月湖历史文化景区详细规划》项目连带出第一个全国重点文物保护单位《南国书城天一阁详细规划》,1996年由天一阁管理部门推荐、受理了《河姆渡遗址博物馆二期扩建工程》。自此,走上了以考古遗址为主的保护规划与展示工程之路。2000~2002年间,受国家文物局委托,与中国文化遗产研究所合作完成了我国第一项区域性文化与自然资源保护利用的总体规划《吐鲁番地区文物保护与旅游发展总体规划(2003~2020)》,并基于这一系列早期规划实践,为国家文物局编制了我国第一部有关不可移动文物保护规划的管理规定与技术要求。

“2002年从高句丽申遗项目开始,我们首次尝试了申遗实践与探索。而真正探索全套世界文化遗产申报专业咨询技术,始于‘杭州西湖文化景观’,并由此形成了一个专项咨询业务板块,内容涉及学术与工程,知识跨度很大。”陈同滨告诉记者,自高句丽遗产开始,历史所相继为国家成功申报了“杭州西湖文化景观”、“元上都遗址”等9项世界文化遗产,基本掌握了申报世界文化遗产的关键技术、积累了多学科知识,为扩大中华民族的文化影响力、建设国家软实力作出明显贡献,也兑现了“振兴民族”的初心。

“创新、团队、初心,是我们事业发展的3个关键词。”这便是建筑历史所屡立新功的成功密码,也是在陈同滨心中,期待年轻一代传承和发扬的要点。

▲西夏陵3号陵

与西方国家不同,中国在文化遗产保护方面,是政府主导的整体保护,在整体性和系统性方面具有明显优势。今年5月20日,中央企业文物普查暨文化遗产保护传承工作座谈会在京召开,国资央企正在逐步加强文物研究阐释,实现创造性转化和创新性发展。

“服务国家所需,为国家的文化需求拼搏,我们没有犹豫、勇担职责。”陈同滨坦言,这份笃定源于振兴民族的初心,并坚持以央企的“国家队”定位作为历史所文化遗产保护事业发展的目标。在配合全国第四次文物普查工作中,建议央企在加强挖掘中国早期工业遗产发展脉络与价值特征的同时,要特别关注改革开放40年来的成果,关注具有世界领先或开创意义的代表性工程和技术项目,作为向世界讲述中国当代故事的“未来遗产”,参照世界遗产的价值认定、保护管理等工作要求,纳入整个项目的管理内容。

现在,这支央企的“文保国家队”基本成型,影响力也走出了国门。“在以往所承接的许多规模较大、重要性突出的大型文化遗产保护项目,基本都属于探索型,没有可借鉴的成熟经验。”陈同滨认为,先要坚持直面问题、去发现个案的特性或项目的关键问题所在,然后通过有针对性的提升学习能力、快速积累知识,不拘一格、突破旧规局限,寻找解决问题的路径与方法,由此实现创新。

“我们坚持使用跨文理的多学科知识与技术的综合创新方法,发掘和阐释祖先在文明发展史上的东方智慧。”陈同滨表示,将继续坚持“用遗产的眼光看、从文明的角度论”,从系统性和整体性角度、提升有关中华文明与文化的学术性基础理论研究,运用好国际叙事规范和表述语境,向世界讲好中华文明与中国文化之于世界文明发展的独特性与重要意义。

素材来源:国资报告

京公网安备 11010202010460号

京公网安备 11010202010460号